フリーアナウンサーの町亞聖さん。

その裏には、18歳で母親がくも膜下出血で倒れてから、

10年以上に及ぶ介護生活があった。

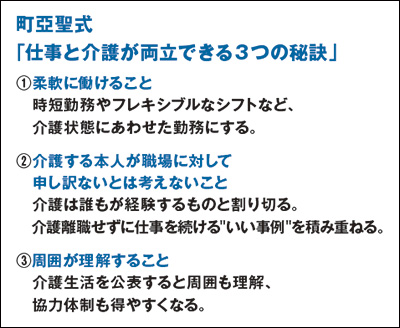

仕事も介護もあきらめない秘訣とは。

取材・文/富田 チヤコ 写真/吉住 佳都子

十年介護は、大学受験直前の高3から突然に

介護は、思いがけないタイミングで、ある日突然やってくる。日本テレビのアナウンサーとして華々しく活躍してきた町亞聖さんの場合は、大学受験を目前に控えた高校3年生の3学期、母親がくも膜下出血で倒れたことから始まった。しかも当時は18歳だった町さんを筆頭に、中学3年生の弟、小学6年生の妹もいる状況。高校生の町さんに、家事と介護の負担が重くのしかかった。

「父も大変だったと思うのですが、当時の私も『今日からお前が二人の母親だ』と急に父から言われて混乱するばかり。それまで 家事を一度もやったことがなくて、カレーだってルーの箱を見ながら作っていました。もし今、 タイムマシンがあって、あの当時の私に声をかけるとしたら『本当によくがんばった』と、褒めてあげたいぐらい」と、当時の様子を振り返る。

くも膜下出血で倒れた母親も、一命を取り留めた後はリハビリの専門病院へ転院。車椅子を使いながら身の回りのことができるようになると母親の表情も和らぎ、1年以上かかってようやく自宅で生活できるまでに回復した。

「家に帰ってきた母との毎日は、介護というより暮らしそのものです。私たち家族共通の目標は『一緒に笑って過ごしたい』ということだけ。母が笑顔になることだけを考えて、一緒にスーパーに買い物に行ったり、月に一度は遠出をしたりしました」と話す。

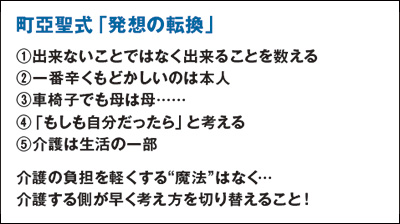

もちろん、母親は重い障害が残ったままだ。つらくて、もどかしいのは本人だからこそ、「できないことを数えるのではなく、できることを数えよう」と発想そのものを変えた町さん。

例えば、左手は動かすことができるので洗濯機のスイッチが押せることに気づいてからは、母親に洗濯機まで歩いてもらい、自分でスイッチを押してもらうことを思いつく。また山のような洗濯物も、「学校から帰ってくるまでに畳んでね」とお願いすることを心がけた。こうして母親にお願いできることが増えると、徐々に 自身の家事負担も減るようになったという。

ちなみに介護保険のなかった1990年頃は、まだ家族介護が当たり前の時代だ。介護に直面している人も少なければ、介護の悩みを誰かに話すこともできない状態。それこそ、バリアだらけの道にようやく障害者が出てきても、まだかわいそうな目で見られていた時代だったが、外出先で車椅子に乗った母親はいつもニコニコ。

「泣き言を言わない母を見ていたら、私自身が変わりました。むしろ、どんなに辛い状況でも笑顔でいる母のようになりたいと、自然に思えるようになりました」。この思いが、アナウンサーを目指す原点になったのかもしれない。

末期がんの母に、テレビに映る姿を見せるために仕事を継続

町さんは高校卒業後、母親の介護をしながら猛勉強の浪人生活を経て、立教大学に合格。大学に進学後も勉強と介護を両立させながら、日本テレビの入社試験も見事にクリア。念願だったアナウンサーになったことは言うまでもない。

だが、テレビの前で華々しく活躍していた1998年。今度は、母親が末期の子宮頸がんであることが判明した。手術では取りきれないがんであることがわかったが、町さんをはじめとする兄妹たちは誰一人、仕事を辞めることはなかった。

「それこそ紙おむつ1枚を買うことにだって、お金が必要です。緊張が続く毎日でも、家族は介護をしながら暮らしていかなければなりません」。母親の命には限りがあることを知った町さんが仕事と介護を両立できたのは、「テレビに映る自分の姿を母親に見てもらうことが一番の薬だ」という、強い思いがあったことも大きい。

退院後は、毎日のように看護師が自宅を訪問するようになった。母親の体力が衰えて排便することが難しくなってからは、人工肛門をつけ、最期まで自宅で過ごせるように準備を整えたものの、1999年に母親が他界。後を追うように、父親も2005年に他界した。

15年以上に及ぶ介護は、大人だってくじけそうになる。だが町さんが学生時代から介護生活を続けることができたのは、自分が努力するだけでなく周りの人へ理解と協力を求める独自の秘訣があったからだ。

「人生100年時代。介護は、一個人の問題ではありません。しかも介護は、残念ながら愛する家族との別れという形で、必ず終わりがきます。だからこそ、すぐに介護離職してしまうのはもったいない」と話す町さん。もし、仕事と介護の両立に悩む人を見かけたら、まず専門職からも離職を思いとどまるようにアドバイスをして欲しいと促す。

もちろん介護離職を防ぐためには、介護がはじまる前からの準備も重要だ。まずは、会社員として利用できる休暇や法制度などを確認する(※1)こと。実家が遠距離の場合は、帰省した際にさまざまな介護施設やデイサービスを見学したり、地域包括支援センターに相談したりするのもいい。あらかじめ介護離職せずにすむ方法を調べておくことも必要だと話す。

「覚悟と決断」に寄り添う ための多職種連携とは

旧約聖書の「すべてのことには時がある」という言葉と出会い、介護の意味を改めて考えるようになったと話す町さん

町さんが介護を始めてから30年、2000年に介護保険ができてから20年近くなる。ただ、残念ながら今も医療と福祉、それぞれの専門職の連携が万全というわけではない。

介護保険ができる前、まだ在宅サービスが整わない時期であっても、限りある選択肢の中でサービスを利用しながら、仕事と介護を続けてきた町さん。それができたのは「覚悟と決断」という2つの柱があったからだ。

「在宅医療、介護、看護体制がどんなに整っていても、家族が不安だったら最期まで家で暮らすことはできません。在宅での医療や介護の専門職の大きな役目は家族の不安に寄り添い家族の覚悟や決断を支えることです。いくらさまざまな在宅サービスの体制を形だけ整えても、本当の意味での安心できる生活とは程遠い。むしろ、うまく連携できずにやきもきするぐらいなら、連携をやめていただきたい」と、専門職には厳しい口調で意見を伝えることもある。

だが、こうした思いの原点は、18歳の時に「障害のあるなしにかかわらず、母のいる私たち家族が地域の中で当たり前に暮らせる社会にしたい」と心から願った少女の頃の熱い思いが根底にある。あれから30年、ようやく社会全体がその方向にシフトしてきたことを実感してきたという。

「お母さんみたいな人を支えようと、今は医療や介護の専門職を はじめ、たくさんの人がいます。世の中、まだまだ捨てたもんじゃないよと、天国の母には伝えたいですね」 歩んできた時間は無駄ではないとほほえむ、町さん。まっすぐ見つめる眼差しは、これからも医療職、福祉職のスタッフたちにエールを送り続ける。

町 亞聖 氏

まち あせい